“只见机器不见人”,当春耕启动“飞行模式”……

新即墨

2025年04月11日

新即墨2025年04月11日04版面

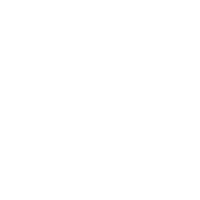

智慧无人机在段泊岚镇进行喷防。马志忠 摄

春耕备耕期间,专业人员对农民进行农用无人机培训。

“清明谷雨紧相连,浸种春耕莫迟延。”眼下,春耕正自南向北陆续展开。

从南方的果园到中原麦田,从东北林间到新疆棉田,“农忙不下地,只见机器不见人”。无人机盘旋,打药、施肥、播种、授粉、巡田巡园,最接地气的“黑科技”正成为农民的“种田利器”。

农业农村部数据显示,截至去年年底,我国农业无人机保有量25.1万台,作业面积26.7亿亩。农业无人机为什么这么受欢迎?从“面朝黄土背朝天,一天能吃二两土”的耕作方式,到让“天空农人”助力春耕“一键起飞”,跨越千年的生产力革命如何重构农业?

一

在青岛莱西市马连庄镇的万亩麦田里,一群“钢铁蜻蜓”在智能导航系统指引下,“改写”着农业生产模式。

播种施肥的“空中农艺师”。设置参数、倒入种子、启动无人机、精准飞播……“有点像农场种植游戏”,农业无人机以超过10米每秒的速度准确且均匀地将种子撒入田里,一分钟就可以播种一亩地。

播种得好,肥料也得上好。“一箱肥料从开始喷洒到结束顶多30秒,两三分钟就能给4亩地完成施肥。”采用无人机变量追肥精准养分管理技术,可以节肥10%以上。

精准用药的“空中医生”。无人机打药用水量约是传统喷雾器的1/40,对农药的使用量可以节省30%左右。很多农户一开始不信,“打药用这么点水能有效果?”事实是,搭载北斗导航系统的无人机,对农田施肥的作业精度可提高到2厘米左右;配合离心雾化喷头,可将药滴直径控制在微米级别。

在青岛西海岸新区大场镇万亩绿色增粮示范区小麦种植基地,7架植保无人机沿着麦田低空飞行,均匀有序地向田间喷洒农药。“1台植保无人机15分钟就能完成7亩地的农药喷洒”。

农田数据的“智慧哨兵”。无人机“精密的眼睛”比人工巡查更快也更准确,还可以看到人眼看不见的问题。多光谱无人机飞一趟,就是给农田做个“CT”,它能感知到农田中氮素含量、叶绿素含量及相关部位水分含量等重要信息,进而监测作物长势、预测病虫草害。

农民依靠这些数据变量施肥,更能保证农田的养分供给均衡、提升化肥的使用效率。有农民说,“用上多光谱无人机后,普通的田地有时候能省下20%的化肥,个别时候甚至能省下一半肥料”。

应急响应的“农田卫士”。“过去看天吃饭,现在无人机能赶在天时变化前完成作业,农业生产也能无惧天时不定”。青岛平度市“无人机+红外”立体巡检,使得春灌期间故障报修平均到达时长缩短至25分钟。

当极端天气突袭,无人机便化身风雪中的守护者。干旱时,通过精准投放增雨催化剂,实现“局部降雨”;寒潮时,为蔬菜大棚、厂房播撒融雪剂,利用螺旋桨产生的强大气流,吹落作物上的积雪。

二

作为拥有14亿多人口的大国,吃饭是天大的事,过去几千年我们常常要“靠天吃饭”。当无人机参与春耕,科技如何“一键上天”,撕掉农业“靠天吃饭”的标签?

从“人扛牛拉”到“天-空-地协同”。

从最早的“刀耕火种”到耒耜的产生,再到汉唐时期曲辕犁、筒车等农具的出现,使农业生产力不断得到显著的提高。然而,几千年的农业生产工具发展始终离不开“人扛牛拉”,也将大量劳动力紧紧“拴”在了土地上。

随着时代的发展,越来越多农人进入城市,农村出现“人少地多”、劳动力短缺等情形。当科技遇上农耕,卫星遥感提供宏观的、大面积的农田数据,无人机在微观层面进行精细化作业和监测。“天-空-地”一体化农业信息采集与应用体系,让“开着飞机去种田”成为现实,一人也能管理上千亩土地。

从“经验主义”到“数据驱动”。

以前,何时浇水、浇多少,何时施肥、施哪种,何时打药、打多少等等,全靠一年又一年的试错、一辈又一辈传下来的经验。

当无人机盘旋而上,凭借着传感器、摄像头等配置,精准检测农事状态,农业便从“手感农事”向“像素农艺”跨越。北斗定位替代了“步量田亩”,光谱分析解构了“看天脸色”,算法模型重塑了“农时法则”,海量数据编就了一套全新的“丰收公式”。

从“掠夺式耕作”到绿色可持续。

大水漫灌、随意喷洒农药、过度施肥……过去的农业生产模式费水、费药、成本高,给土地带来伤害。农业无人机的应用提升了农业生产的智能化和精细化水平,减少了农药、化肥使用量和生产中的碳排放。

据大疆农业发布的《农业无人机行业白皮书(2023)》显示,大疆农业无人机累计作业面积90亿亩次,实现节水2.6亿吨,相当于4.7亿居民一年的饮水量;减碳3087万吨,大约是14.4亿棵树一年的固碳量。

当每滴农药、每度电、每立方米水都被纳入生态会计体系,农业无人机已不仅是生产工具,更成为生态系统的调节者。

三

2010年以前,我国还没有一台自主研发的植保无人机。短短十几年,我国农业植保无人机已经完成了从“表演级”到“实用级”、从“跟跑”到“领跑”全球行业发展的转变。

农业无人机让春耕“一键起飞”,而年复一年的播种耕耘,也应使得农业无人机发展得越来越好。

让飞手“起飞”。

2019年,无人机飞手被列为13项新职业之一,科技的力量吸引了越来越多年轻人回到农村成为一名飞手。而一名合格的飞手,不但要熟练掌握无人机操控技术,还应掌握农作物栽培、农药、病虫害、气象等方面的基本知识。

在青岛,一粒粟农业科技有限公司作为国内首家将无人机飞行执照合格证培训与新型职业农民培训相结合的企业,已累计培训民航局认证无人机飞手200余人。

同时,作为国内首个植保无人机服务的C2C平台——一粒粟无人机智慧农业服务系统,“就像滴滴打车,可以一键呼叫无人机服务”。平台现有活跃飞手300余人,开展服务6.2万次,帮助解决飞手无活可干、农户找不到无人机的难题。

技术永远会有进步空间。

几年前,农业无人机时常发生“炸机”事件,被不少人视作质量令人担忧的“大玩具”。几经迭代,如今的农业无人机已然脱胎换骨,稳定性得到极大改善,载重和续航实现突破,成为值得信赖的“好伙伴”。

今年的中央一号文件,首次提出“农业新质生产力”概念,提到要拓展人工智能、数据、低空等技术在农业中的应用场景。这也意味着,未来农业无人机要继续在智能化与自动化深入探索,注重多技术的深度融合。例如,配备先进的人工智能技术,使其能够进行更加复杂的任务,如自动避障、自主飞行及数据分析等。

不断“开疆拓土”。

我国耕地有超过1/3是在丘陵山区,这些地区的农业无人机覆盖率远低于平原地区,果树等经济作物的飞防应用占比还很低。

随着无人机在农业中更多应用场景的开拓,可以预见,未来它将在林业、渔业、畜牧业等领域大显身手。此外,也会有越来越多的无人机“飞”出国门,持续擦亮中国农业的科技招牌。

从植保作业到农田测绘,从智能监测到精准播种施肥,农业无人机在颠覆传统农业模式的道路上,飞往下一个春天。

(转自青岛宣传)