即发集团有限公司党委书记、董事长杨为东:

传统不是守旧 是创新的起点

新即墨

2025年04月11日

新即墨2025年04月11日02版面

(上接一版)

“要与世界级客户并肩同行,唯一出路就是练好内功。”杨为东说,这些年冲破的困境、走过的弯路难以言说,但即发始终坚持以市场为导向,按照客户的要求去做、去改、去提高。材料、设备、设计、加工工艺等全方位都要不断提高,才能跟得上客户需求的节奏。“即发能够走到今天,是从充分竞争的全球市场磨砺出来、筛选出来的,练的都是真功夫、硬功夫。也正因如此,即发坚持,产品只做中高端。”

如今,即发集团已建立起全国针织行业首家“国家级企业技术中心”,“即发创新中心”即将投用,今年将再建“纺织先进技术概念验证中心”。杨为东介绍,概念验证将从技术、市场、产业等维度,对科技成果进行验证,在验证技术可行性的同时,判断商业价值、评估市场潜力,是吸引社会资本推动科技成果形成产品、迈向市场化产业化应用阶段的重要环节。

此外,即发还在积极争创国家级工业设计中心,通过提高创意设计水平,加强新产品开发,增强新产品的企划与提案能力,提高样品制作的精度和速度。

科技创新是源头活水,主要解决“从无到有”的问题;产业创新是转化桥梁,破解“从有到用”的难题。打通从创新链到产业链的“最后一公里”,让科技创新成果真正转化为新质生产力,是时代考题,也是即发不断探索的课题。

“企业创新需要更为灵活的产学研深度融合机制。”杨为东总结说,即发在无水染色技术项目取得的阶段性成功,得益于中国创新环境的不断优化。随着中昊光明化工研究设计院、东华大学、宝鸡泰华磁机电技术研究所、青岛大学等团队的加入,该项目逐渐形成了以企业为主体,集材料生产、技术研发、装备制造等上下游、产学研为一体的“创新联合体”,推动项目的小试、中试和生产线建设不断提速。

绿色减排,犹如高悬在纺织企业头顶的达摩克利斯之剑。无水染色技术有望极大地改善整个行业的生存窘境,因此被中国纺织工程学会定义为“新中国成立以来中国纺织行业十大颠覆性创新技术之一”。

创新成果也为创新者开拓出发展新空间。目前,即发集团正在着手设立合资公司。未来,可面向行业提供无水染色技术的生产装备、新型染料以及运维服务。按照初步估算,该技术在中国市场应用达到1%时,将有千亿元的市场规模。

重塑速度与质量的逻辑

在即发70年发展的坐标轴上,每一个突破的关键节点,都与国家的大政方针、战略部署和产业规划紧密衔接、同频共振。在杨为东看来,新发展理念重塑了速度与质量的逻辑关系,这也是当下企业转型升级的新坐标点。

“在企业发展初期,没有一定的速度,难以实现量的积累、规模的壮大。但仅靠速度和规模,又会陷入利润微薄的窘境。当前,即发坚持质量第一、效率优先,放下速度焦虑,转而谋求质的飞跃。”杨为东表示。

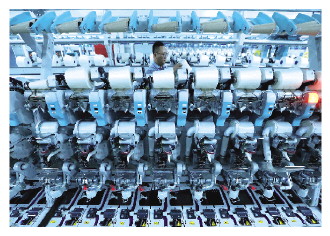

1克棉花可以拉长500米,织出300支纯棉纱线,直径仅有头发丝的三分之一……这样的一根棉纱,去年在即发10万锭智能化纺纱工厂实现了智能化、自动化生产。“300支特高支纱,是目前世界上最细的纱线,制作的衬衣光泽细腻、丝滑柔软,甚至有丝绸的触感,是高端品牌首选。”杨为东说,这个项目的规模不是为了配套现有产业,而是为了满足未来生产高端化、差异化、多功能的纺织材料所需。即发在不断寻找纺织行业的极限。

工厂内偌大的纺纱车间里,一列列智能化纺纱设备自动运转;长长的通道里,只有踏着电动滑板车的巡检员闪过。纱线生产全过程应用“AI+5G+大数据分析”,万锭生产用工从50人降至10人,生产效率提升了20%以上。如今,工人们更多是通过监控电脑屏幕的数据来确保顺畅生产。

纺纱车间的变化,反映了即发强化数智赋能的布局谋篇,但杨为东还有更长远的打算。数智赋能,不仅考验企业自身驾驭数字化生产管理的水平,也有赖于产业链的深度整合。实际上,传统制造向智能制造的升级,更在于从制造商主导的规模化流水线生产模式,转向消费者主导的个性化定制生产模式。数智赋能将实现从产业链、供应链到终端客户的全链路协同,并逐步将价值链上的各种要素以高效率方式组织起来,让企业运行效率极大提升,成本极大优化,决策质量极大提升。“就像即发的数智变化也不仅发生在车间内部,去年我们优化了织染缝上下游企业之间的信息共享和协同系统,进一步提升了与战略客户的数字化融合水平和快速对应能力。”

“当前和未来一段时间,是全球产业链和供应链深度调整期,要时刻保持对国际形势和行业变化的关注和判断。”在3月份召开的一次职工座谈会上,杨为东这样激励员工,“在创新发展的新赛道上,我们必须以‘风雨无阻’的心态,保持‘风雨兼程’的状态。”

这番话让许多老员工颇具同感。纵观即发创立的70年,任何时候都不是一帆风顺的,总是需要积极探索和大胆实践。从几个人的小作坊成长为年销售收入过百亿元、员工两万余人的青岛纺织服装行业领军企业,即发遇到的行业“拐点”太多。产品滞销、出口配额受限、体制改革、全球经济危机、环保挑战、汇率波动、贸易摩擦、关税壁垒……哪一道不是“牵一发而动全身”的难关?但“关关难过关关过”。

最近一段时间,杨为东时常以“三问”自省:国家推进双碳战略,即发能否成为全球纺织减碳的技术策源地?行业遭遇“东南亚替代”冲击,即发能否用数字化重塑行业“护城河”?年轻人向往“灵活就业”,即发能否让车间里的产业工人找回价值与尊严?

这些问题的答案,正在即发的实践中书写着。

即发每年将营收的3%投入研发,聚乳酸可降解面料、壳聚糖抗菌纤维等创新成果,成为突破国际贸易绿色壁垒的“通行证”;在东南亚连续投资建设海外工厂,既输出“中国技术”,又输出“中国经验”,并不断扩大中间品贸易规模,实现国内国际双循环;去年,“即墨纺织服装工匠学院”在即发集团挂牌成立,来自生产一线的13名职工获评中、高级职称,即发始终坚持有高素质产业工人队伍才能有产业发展的未来。

“传统不是守旧的理由,而是创新的起点。70年的‘老纺织’,通过持续创新,亦可翱翔百年。”杨为东深知,企业的发展从来不是一马平川,尤其把时间轴拉长来看,市场周期、行业周期总会来临,长期经营必定要学会穿越四季。这也意味着在巨浪滔天的市场竞争中,自己不能有须臾松懈。

上图为即发集团的纬编工人在生产面料产品。

下图为即发集团的纺织工人在10万纱锭智慧纺纱生产线上生产高端纤维产品。 (刘兰星)